当成分成为焦点,Melasyl™是否只是昙花一现,还是代表了新一代美白逻辑?

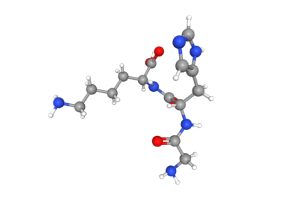

市面上的美白成分琳琅满目,从早期的熊果苷、维生素C,到后来的烟酰胺、曲酸等,这场关于“变白”的科技战争已持续了数十年。如今,Melasyl™(2-巯基烟酰甘氨酸)以全新的靶向机制登场,引发了行业与消费者的双重关注。

但问题也随之而来——它到底与传统成分有何不同?是否只是又一个“明星成分”炒作?今天,我们不谈品牌,只谈分子机制、功效对比与使用体验,还原一场真正意义上的美白成分横评。

1. 烟酰胺(Niacinamide):高性价比的“通用型选手”

机制概览:

•抑制黑色素从黑色素细胞向角质形成细胞转移

•同时具备抗炎、修护屏障、抗老功效

优势:

•成本低、配方成熟

•多功能,适用于痘肌、毛孔粗大、初老肌

局限:

•高浓度可能引发泛红、刺痛

•对已有色斑的作用较为缓慢,需要长期坚持

•黑色素已生成后的干预能力较弱

2. 熊果苷(Arbutin):经典却逐渐“退位”的成分

机制概览:

•抑制酪氨酸酶活性,阻断黑色素合成过程

•属于酚类结构,类似于对苯二酚(已禁用)

优势:

•温和,适合敏感肌

•对于浅层色素沉着较有效

局限:

•效果温和、见效慢

•受酪氨酸酶活性和pH环境影响较大,稳定性一般

•在强紫外线环境下可能反向氧化

3. 维生素C及其衍生物:抗氧化专家的“双面性”

机制概览:

•还原已形成的黑色素,使其转为无色

•同时清除自由基、促进胶原合成

优势:

•具抗氧化、提亮、抗老三重功效

•对暗沉、熬夜脸改善明显

局限:

•纯VC极度不稳定,易氧化失活

•易引发刺激,PH值过低配伍难

•功效受光照与空气影响显著

4. Melasyl™:精准靶向的“新世代选手”

机制颠覆:

Melasyl™的关键在于它并不只是“抑制黑色素”,而是直接靶向黑色素前体(中间代谢物),选择性捕捉氧化型黑色素分子,避免其进一步转化为不可逆的色素沉积。

技术亮点:

•首次以**“生物亲和性捕捉”**机制入局,区别于传统酪氨酸酶路线

•不干扰皮肤正常色素代谢,避免“白斑”与反黑风险

•具选择性与温和性,适合持续使用且不刺激

表格对比:主要美白成分横评一览

成分 作用机制 效果速度 刺激性 安全性 抗氧化 特殊优势

烟酰胺 抑制黑色素转移 中 中 高 中 多功能、修护加分

熊果苷 抑制酪氨酸酶 慢 低 高 弱 适合温和保守派

维生素C 还原黑色素 + 抗氧化 快 高 中 强 快速提亮、抗老兼顾

Melasyl™ 捕捉黑色素前体(精准靶向) 中快 极低 高 中强 不刺激、机制独特

5. 用户体验层面:Melasyl™为何正在被青睐?

•**更适合敏感肌人群:**许多用户反馈Melasyl™配方使用后无刺痛、无泛红,不需要“建立耐受”过程

•**更适合长期护理:**因其作用温和、可持续,不存在“停用反弹”或“角质变薄”等副作用

•**更适合组合疗法:**可与烟酰胺、果酸类成分协同搭配,强化多层级抗色素路径

6. 写在最后:美白的未来,不只是一味地“更白”

真正的肤色管理,应当是对色素精准干预 + 屏障友好 + 持续稳定的多维度解决方案,而不是“一夜速白”或“单成分迷信”。

Melasyl™的诞生,恰恰是新一代护肤科技从粗放型漂白向精准型调控过渡的信号。它不一定是唯一解,但或许是通往“更聪明美白”的钥匙之一。

下一篇预告:

Melasyl™的跨品牌布局地图:从实验室到护肤品货架,它是如何被全球护肤科技品牌相中?

敬请期待我们第六篇的全景式追踪!

发表回复